はじめに

「出荷アプリ開発記録」から、出荷伝票管理をテーマに未熟ながらアプリを作りました。

今回から、「栽培管理」をテーマにしたアプリを自作してみることに挑戦してみようと思います。

これまでスプレッドシートで取っていた日々のメモ(灌水・施肥・作業記録など)を、Next.js × Supabase で整理していきます。

注意: 2025年11月時点の情報に基づいています。Supabase/Next.jsのエコシステムは活発に開発が進んでいるため、将来的に推奨方法が変わる可能性があります。

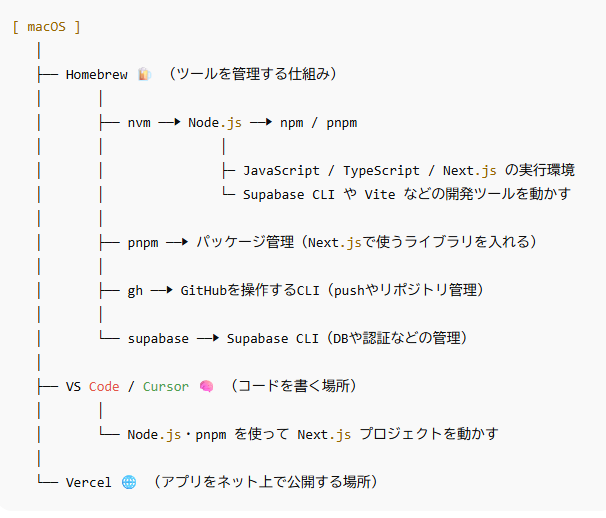

🧩 開発環境(全体構成図)

macOS をベースに、Homebrew 経由で開発ツールを整えました。

下図はざっくりとした構成イメージです。

🪜 実際の「流れ」としてはこう動く

1️⃣ Homebrew が土台を用意する

↓

2️⃣ Homebrew 経由で nvm / pnpm / supabase / gh をインストール

↓

3️⃣ nvm で Node.js を入れる(自動でPATHを通す)

↓

4️⃣ pnpm で Next.js や React、Tailwind を入れてプロジェクト構築

↓

5️⃣ Supabase CLI でバックエンドを操作(必要なら)

↓

6️⃣ Cursor / VS Code で開発

↓

7️⃣ 完成したら Vercel にデプロイ

⚙️ 使用技術の詳細

| 分類 | 使用技術・ツール | 役割・説明 |

|---|---|---|

| OS | macOS | 開発環境全体のベース |

| パッケージ管理 | Homebrew | nvm・pnpm・gh などのCLIツールを管理 |

| Node環境 | nvm / Node.js / npm / pnpm | Next.jsやSupabase CLIなどを動かす実行基盤 |

| フロントエンド | Next.js(TypeScript) | アプリのUI・画面部分 |

| バックエンド | Supabase | 認証・データベース・RLS制御 |

| GitHub連携 | gh CLI / GitHub | コードのバージョン管理・push操作 |

| 開発エディタ | VS Code / Cursor | コードを書く場所。AI補助(Cursor, ChatGPT, Claude)も使用 |

| デプロイ環境 | Vercel | アプリの本番公開場所 |

| AI補助 | Claude / Cursor / ChatGPT | 設計・リファクタ・UI提案などを支援 |

🛠️ 初期セットアップ手順

と、いうわけで初期設定。

最小構成でNext.js+Supabaseの環境を整えています。

# Node.js(LTS版)をインストール

nvm install --lts

nvm use --lts

# Next.js(TypeScript)プロジェクト作成

pnpm create next-app . --typescript

# ↓ 途中で聞かれたこと

# 1. Linter? → ESLint

# 2. Tailwind CSS? → Yes

# 3. Use src/ directory? → Yes

# 4. Use App Router? → Yes(Next.js 15+ 標準)

# 5. Use Turbopack? → No

# 6. Customize import alias? → No

# Nodeバージョンを固定化

echo "24.11.0" > .nvmrc

# Supabase SDKを追加

pnpm add @supabase/supabase-js

pnpm add @supabase/ssr

**追記**: この記事執筆時点ではsupabase-jsを使用していましたが、現在は@supabase/ssrで制作しています。移行の経緯と手順は[続編記事]をご覧ください。

🌀 Git 初期化と GitHub 連携

ここまでの環境構築ができたら、GitHubにプッシュして管理できるようにします。

以下のように空のリポジトリを作成して、ローカルと接続します。

🔧 GitHub側の設定(新規リポジトリ作成時)

| 項目 | 設定内容 | 補足 |

|---|---|---|

| Owner | デフォルトのまま | 自分のアカウントでOK |

| Repository name | cultivation-app | わかりやすい名前にする |

| Description | (空でOK) | 後から変更可能 |

| Visibility | Private(おすすめ) | 公開したくなったらPublicへ変更可 |

| Add README | Off | 初回pushをスムーズにするため |

| Add .gitignore | Off | 初期設定で自動生成されているため不要 |

| Add license | No license | 公開時にMITなどを追加可 |

💻 ターミナルで実行

git init

git add .

git commit -m "Initial commit"

git remote add origin https://github.com/******/******.git

git push -u origin main💡このあと

.env.localにSupabaseのURLとAnon Keyを記述して接続確認を行います。

create-next-app の質問と意図

- ESLint:品質担保の基本。

- Tailwind CSS = Yes:UI実装を素早く。あとからでも導入可能だが最初から入れるのが楽。

- src/ ディレクトリ = Yes:ディレクトリ構成が整理される。

- App Router = Yes:新ルーター。今後はこちらが標準。

- Turbopack = Next.js が開発中の 新しいビルドツール(Webpackの後継)

- Import alias のカスタマイズ = No:必要になったら

tsconfig.jsonで設定すればOK。

Turbopackを恒常的に使いたい場合は、package.json の dev スクリプトをこう変えるだけ👇

"scripts": {

"dev": "next dev --turbo",

"build": "next build",

"start": "next start"

}.nvmrc の意味と運用(プロジェクト切替時のコマンド込み)

- .nvmrc は「このプロジェクトは この Node.js バージョンで動かす」という“目印”ファイル。

- フォルダに入って

nvm useするだけで、.nvmrc のバージョンに自動切替できます(未インストールならnvm install)。

# 現在の Node バージョンを書き出して固定したいとき

node -v > .nvmrc

# プロジェクトに入ったら、そのバージョンに切り替える

nvm use # .nvmrc を見て自動で切替

# もし未インストールなら

nvm install # .nvmrc のバージョンを入れる

例:出荷アプリに戻るとき

出荷アプリ側にも .nvmrc がある前提。

# 栽培管理アプリ(今の作業)から離れて…

cd ../shipment-demo/ # 出荷アプリのディレクトリへ

node -v # 念のためバージョンを確認

nvm use # 出荷アプリの .nvmrc を自動で読み込む

# (未インストールなら)

nvm install

- プロジェクトごとに Node を固定しておくと、「いつの間にか最新化→ビルドが壊れた」といった事故を防げます。

- 「開発中は固定、プロジェクトを始める時だけ最新化」というあなたの方針と相性がいいやり方です。

依存関係の復元:node_modules/ と pnpm-lock.yaml の扱い

- リポジトリをクローンした直後や、

node_modules/が空のときは依存を復元します。 - 状況に応じて以下を使い分け。

# 1) lockfile が無い(初回 or 手動で消した)/node_modules も無い

pnpm install

# → package.json から解決して新しい pnpm-lock.yaml を生成し、node_modules を構築

# 2) lockfile がある(バージョンを厳密再現したい)

pnpm install --frozen-lockfile

# → lockfile を絶対に変えずに node_modules を再現(CI や本番と同じ解決にしたいとき)

# 3) まず lockfile だけ作りたい(CI 前に解決差分を確認したい等)

pnpm install --lockfile-only🌱 今後の方針

まずはスプレッドシートで管理していた

- 播種日、定植日、収穫開始日

- 灌水量、肥料散布記録

などをデータベース化し、「日ごとの記録」+「自動グラフ化」 を目指しています。

出荷アプリで学んだ

「RLS(行レベルセキュリティ)」と「認証連携」も再利用予定です。